我們擅長商業策略與用戶體驗的完美結合。

歡迎瀏覽我們的案例。

幾年后,上海自貿區臨港新片區規模最大的產業集群是什么?近日一場集中簽約過后,答案似乎正浮出水面。

5月21日,上汽、延鋒、麥格納、李斯特等18家智能新能源汽車產業項目落地臨港新片區,涵蓋汽車整車、芯片、自動駕駛系統、內飾、車身、新材料、氫燃料汽車核心零部件等多個領域,總投資超過160億元。

簽約儀式間歇,臨港管委會高新產業和科技創新處相關負責人自信地向記者表示,到2025年,新片區智能新能源汽車產業規模預計將超過2000億元,沖刺3000億元,成為創新集聚、功能齊全、業態完備的國際化汽車城。“用未來5年時間,走完其他汽車城20年走完的路。”

這份自信底氣何來?臨港的核心競爭力之一,是上汽、特斯拉兩家整車廠。作為整條產業鏈的終端,整車廠無疑是汽車產業的龍頭。甚至無需政策引導或招商傾斜,它們能天然地吸引上游企業集聚。

特斯拉臨港工廠。 孟雨涵 攝

譬如此次簽約的白特榮新能源科技公司,其為上汽、特斯拉提供電池包安全件等關鍵零部件。白特榮副總裁王三保說,公司早就急切盼望能來臨港建廠,終于如愿以償。這份“急切”能從白特榮的投資計劃中看出——一年半內,一期項目就要實現量產,達到近4億元的年產值;5年內,臨港工廠產值達到10億元規模。

反過來說,臨港新片區也在不斷爭取全產業鏈相關企業落地,形成集聚效應。

一來,這能反哺整車廠,形成良性循環。如此,現存的整車廠將更看重臨港;甚至可能引來其他車企的興趣,未必不能創造整車廠的“增量”。

根據特斯拉方面最新披露,上海工廠造車已實現超90%零部件國產化。無疑,特斯拉憑借這一優勢,能大幅降低成本,同時穩步提升產能。或許是因為對本地產業集群的信心,特斯拉還將在臨港建設研發中心和設計中心。從設計、制造到銷售,所有高附加值的流程都將落于臨港。

上汽亦不斷擴張在臨港的業務:純電動乘用車R標已在臨港規模化下線,上汽與阿里巴巴聯合打造的上汽智己將于年底在臨港下線,2022年更要逐步投產7款新車型。

智己汽車首款純電動轎車智己L7。 賴鑫琳 攝

二來,隨著汽車產業發展,車輛智能化、能源清潔化等趨勢顯現,產業鏈中上游也逐步出現高附加值的環節。著力發展這類企業,不僅能顯著提升地區產業能級、促進跨產業融合發展,更能打通一些受制于人或全球范圍尚在競爭的關鍵環節,搶奪高地。

最典型的就是芯片領域。現代汽車整車共有約1500個芯片,從控制雨刮器的相對簡單的芯片,到控制汽車自動駕駛的高端主控芯片——離開它們,汽車就很難正常使用。

集成電路產業本就屬于高附加值產業,且與幾乎所有高新技術產業息息相關。而在當下全球“缺芯”的背景下,加速引進芯片設計、制造、封裝測試,以及裝備、材料等環節的企業,在穩定供應鏈方面顯得尤為重要。

另一方面,新能源汽車、智能汽車正逐步取代傳統汽車的地位,整個汽車產業都正處于劇烈的變革期,無數新勢力冒頭,試圖先人一步搶占市場。

這是一個充滿機遇的、巨大的窗口期。一些成立短短幾年的車企,如蔚來、特斯拉,市值已然趕上甚至超越通用、寶馬等傳統巨頭。對于臨港新片區而言,抓住這個窗口,就有機會實現“5年時間完成20年發展”的豪言。

除了加快引進“電車”生產線,臨港新片區能發力的賽道還有兩條。這兩條賽道,都是世界各國紛紛投身研究,但都還沒研究出什么所以然的領域。而臨港一旦有所突破,則能穩穩站上產業高地,掌握市場話語權。

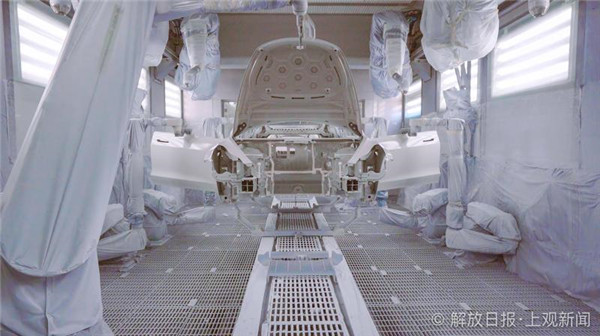

特斯拉工廠內部生產線。 孟雨涵 攝

賽道之一是氫能汽車。它具有高效、環保等優勢,但在制儲技術、成本與相關基建等方面都尚存問題亟待解決。

臨港早有布局。去年7月,中日(上海)地方發展合作示范區在臨港掛牌,以氫能源為主要產業定位。半年多來,示范區已引進多家氫能產業企業。臨港也正加快基建腳步,首座加氫站即將建成,3年內將建設3座加氫站。

不過,氫能乘用車的前景尚不明朗,商用車規模化鋪開的可能性更大。臨港擁有大量貨運、客運應用場景,優勢明顯。集中力量先向商用車方向發力,或許是更明智的選擇。

賽道之二,則是自動駕駛。這方面,臨港新片區擁有不錯的基礎。臨港引進了以納斯達克上市企業圖森未來為代表的一眾自動駕駛企業,擁有測試場景豐富的智能網聯汽車綜合測試示范區。洋山港、東海大橋、滴水湖環湖路等諸多開放道路也已開放測試。

圖森未來的自動駕駛卡車正在洋山港內道路測試。 圖森未來供圖

如何再進一步?橫向可以拓展測試道路范圍,縱向則應探索制度創新突破,實現真正的“無人”測試,乃至允許商業化試運作。在簽約儀式后的研討會上,圖森未來總經理薛健聰就提出,若能實現以臨港為中心的跨長三角開放道路測試,企業將得以在更靈活的應用場景中收集更全面的數據;無人測試更是自動駕駛商業化落地前的“必經之路”。

有專家認為,打造自動駕駛技術發展與產業應用高地,應先著手制定自動駕駛、無人駕駛汽車商業運營相關的制度規則,包括安全標準、準入與豁免、保險與責任、數據保護等。臨港新片區被要求“有針對性地進行體制機制創新”,則需要肩負起自動駕駛領域政策“無人區”“深水區”的探索責任。