我們擅長商業(yè)策略與用戶體驗的完美結(jié)合。

歡迎瀏覽我們的案例。

起初,行星形成盤是塵埃和氣體的混合物,但氣體并不會逗留太久。這是因為當處于中心的恒星被點燃時,由恒星釋放出的輻射會驅(qū)趕周圍的氣體,最終只留下一個只有塵埃的圓盤。如此一來,就為形成氣態(tài)巨行星(比如木星)創(chuàng)造了可能。巨行星必須成長到足夠大,才能在恒星將氣體全部趕走之前開始吞噬氣體。

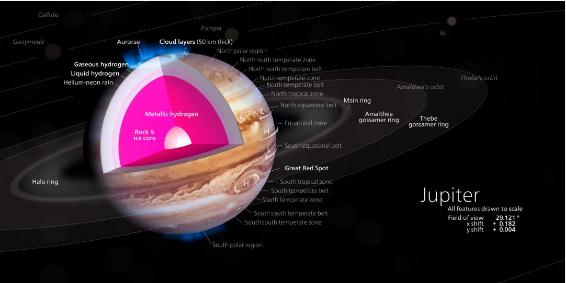

目前的一些模型表明,要做到這一點的最佳途徑是從一個質(zhì)量大約是地球的 10 倍的大質(zhì)量固體開始。這樣才足夠大到可以迅速地吸入氣體,并且開始一個失穩(wěn)過程,通過這個過程,不斷增加的質(zhì)量會從圓盤的更遠處將更多的物質(zhì)吸入。這意味著在木星上,在云層和金屬氫層的深處,有著一個固體內(nèi)核。而且這是一個很大的內(nèi)核,如果剝?nèi)ピ谒系乃形镔|(zhì),會發(fā)現(xiàn)它的大小足以使地球相形見絀。

朱諾號的一項任務便是要通過研究木星這顆巨行星的引力場來驗證這一想法。但它發(fā)回的數(shù)據(jù)表明,木星內(nèi)部正發(fā)生著一些奇怪的事:處于核心區(qū)域之外的物質(zhì)比我們此前預想的要更重!

現(xiàn)在,一個國際研究小組為此提供了一個可能的解釋:木星的核心曾被一顆巨大的原行星(胚胎行星,會逐漸形成一顆真正的行星)從正面撞擊而粉碎過。

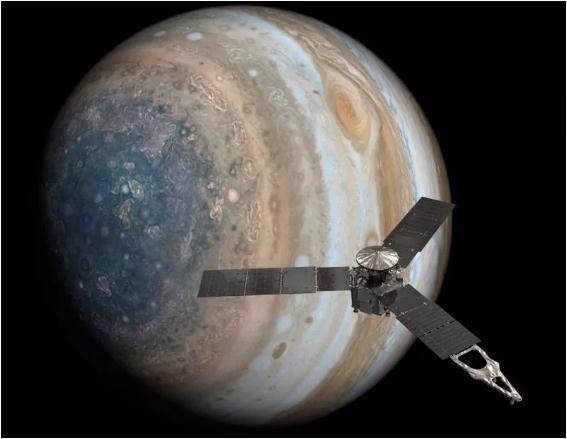

靠近木星的朱諾號。朱諾號可以精確地測量木星的引力場,天文學家由此可獲取關于木星的成分和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的信息。

顯然,我們無法直接探究木星內(nèi)部究竟發(fā)生了什么,而是必須根據(jù)從木星的引力場得出的推論來弄清那里究竟有什么。朱諾號是第一個專為提高我們對引力場的理解而打造的探測器。新的數(shù)據(jù)還在源源不斷地傳入,但根據(jù)已有數(shù)據(jù)進行的初步分析表明,木星有著一個被“稀釋了”的核心。更重的那些固體物質(zhì)并非集中在最核心,而是廣泛地分布在離行星表面的一半的距離內(nèi)的木星內(nèi)部。

而過去我們認為,要產(chǎn)生像木星這樣的行星,唯一的途徑就是要從一個固體的內(nèi)核開始,因此究竟為何會發(fā)生這種現(xiàn)象就完全不清楚了。或許來自朱諾的進一步數(shù)據(jù)有可能表明,不太可能出現(xiàn)一個稀釋核。又或者,我們的行星形成模型可能是錯誤的。不過,目前,研究人員假設一切都是正確的,只是木星內(nèi)部真的發(fā)生了一些意想不到的事。

木星的構(gòu)造。中心的巖核被一層液態(tài)金屬氫包圍。

有一種可能的解釋是木星的金屬氫層已經(jīng)逐漸侵蝕了核心,但我們并不確定金屬氫是否真的能夠做到這一點,也不知道較重的元素會如何在混在其中。而論文作者則認為木星的核心可能是被一次碰撞破壞的,這可能與形成了地球-月球系統(tǒng)的撞擊很像,只不過在規(guī)模上存在很大不同。

碰撞可能是由木星本身的形成驅(qū)動的。一個質(zhì)量為 10 個地球質(zhì)量的核心只占木星最終質(zhì)量的5% 左右,在不到 100 萬年的時間里,圍繞著它的氣體逃逸過程能使它的引力增加 30 倍。附近的任何其他天體都可能被卷入一場碰撞。由于我們認為木星的核心是通過一系列較小天體間的碰撞形成的,因此很有可能附近會存在一些能發(fā)生碰撞的東西。

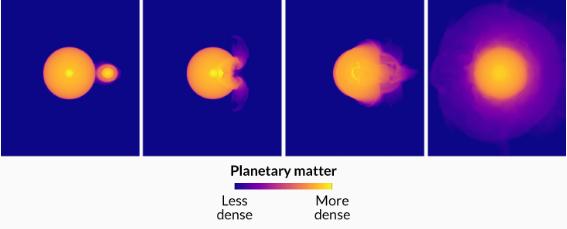

為了驗證這一觀點,研究人員對早期太陽系進行了大量模擬,他們調(diào)試了木星的精確結(jié)構(gòu)和附近的軌道天體,發(fā)現(xiàn)在許多這樣的模擬中,木星的成長會導致在它附近的天體越過軌道,從而頻繁地發(fā)生碰撞。由于木星擁有巨大的引力,因此大多數(shù)的碰撞最終都是迎頭相撞,將原行星直接送入木星的核心。

3.

接著,他們轉(zhuǎn)向另一組模擬去研究木星核心的變化。在這些模擬中,確切的細節(jié)取決于撞擊木星的天體的大小,以及撞擊發(fā)生時木星的大小。他們模擬了木星被一個核心為 8 個地球質(zhì)量、周圍環(huán)繞著質(zhì)量為 2 個地球質(zhì)量的氣體的天體撞擊。較小的天體,如地球般大小的原行星,會在到達木星的核心之前就在大氣中解體。

盡管這次的碰撞規(guī)模大得驚人,但它只給木星在形成過程中產(chǎn)生的總能量增加了一小部分。但它卻能改變核心本身的能量。核心會開始振蕩,對流會將這些振蕩的產(chǎn)物帶到更高的行星包層。在短短幾天時間之內(nèi),木星就進入了一種核心在向外彌漫的狀態(tài),并且這種彌漫幾乎能延伸到離行星表面一半的距離。

45 億年前,一顆質(zhì)量約為 10 倍的原行星很可能迎面撞上年輕的木星。在這張模擬圖中,從左到右,可以看到撞擊以及后果。

當然,這一事件發(fā)生在 40 多億年前,而且在朱諾號探測到它之前,它一定是維持穩(wěn)定的。研究人員發(fā)現(xiàn),如果木星內(nèi)部溫度穩(wěn)定在 3 萬開爾文,那么這是可能的。如果溫度更高,對流就會變得高到足以消除地核與其周圍環(huán)境之間的溫度梯度,從而穩(wěn)定地核之上較重物質(zhì)的存在。如果溫度更低,對流就會不夠強,那么更重的物質(zhì)會重新回到核心。

由于大多數(shù)行星被認為是由原行星和更小的天體之間的多次碰撞形成的,所以論文的作者認為有必要探索彌漫的核心是否會是氣態(tài)巨行星所擁有的共同特征。許多巨型的系外行星的大氣中似乎含有很高的金屬含量,這或許就是類似撞擊事件的產(chǎn)物。

不過目前,天文學家還沒有直接能用來檢驗這些觀點的方法,而且朱諾號所帶來的進一步數(shù)據(jù)仍有可能為這個問題提供新的線索。但如果這一想法成立,行星科學家將需要開始思考這些碰撞的影響,并可能要為它們在氣態(tài)巨星上留下的痕跡提出一些明顯的跡象。

(邯鄲網(wǎng)站建設)